El 30 de Noviembre de 1887, José Martí -poeta, periodista, libertador en ciernes- escribió lo siguiente:

“...Salen de sus

celdas. Se dan la mano, sonríen. Les leen la sentencia, les sujetan las manos

por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de

cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos

cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del

cadalso como en un teatro... Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el de

Spies, orgullo en el del Parsons, Engel hace un chiste a propósito de su

capucha, Spies grita: ´La voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro

que cuantas palabras pudiera yo decir ahora´. Les bajan las capuchas, luego una

seña, un ruido, la trampa cede, los cuatro cuerpos caen y se balancean en una

danza espantable...”

¿Quiénes eran estos hombres? ¿Qué camino habían recorrido

cuya meta acaso inevitable había sido el cadalso?

Hay que volver al siglo diecinueve, a la revolución

industrial, a los cambios tecnológicos y a un capitalismo que se reinventa como

tantas veces habrá de hacerlo. Al menos esta vez no tiene reparos en mostrar su

cara más cruel. Y en las fábricas que proliferan en las grandes ciudades de

Europa y Estados Unidos, los trabajadores dejan la piel y la vida. No hay los derechos más elementales para ellos. No hay ley que proteja de despidos

arbitrarios, garantice salarios dignos, establezca condiciones de seguridad o

regule la duración de la jornada de trabajo. Los asalariados -hombres, mujeres, niños- se convierten,

entonces, en los nuevos esclavos.

Al calor de las ideas socialistas y anarquistas comienzan a

surgir las primeras uniones y sindicatos. En Londres, París, Nueva York y todas

las grandes urbes, se multiplican huelgas y manifestaciones. Los obreros cometen el crimen de exigir ser parte beneficiaria de la riqueza que están creando. Pero

la reacción no se hace esperar. El poder económico cuenta con aliados

invalorables. Son los gobiernos, con sus aparatos represivos siempre alistados,

y la prensa liberal, que castiga y demoniza a los agitadores del orden

establecido.

La ciudad de Chicago, en el norte de los Estados Unidos, no

escapa a esta realidad. Acá la lucha se enfoca en la consecución de la jornada

laboral de ocho horas. Una auténtica locura, según acusan los medios gráficos,

que llevará al país a la ruina. Indignante, irrespetuoso, delirio de lunáticos

antipatriotas, son algunos de los epítetos que el New York Times, el Philadelphia

Telegram y otros periódicos arrojan sobre los maquinistas de tren que

trabajan dieciocho horas diarias.

Luego de larga lucha, por fin la jornada laboral de ocho

horas es ley. Pero las grandes empresas la ignoran.

El 1 de Mayo de 1886 estalla la huelga.

Cientos de miles de trabajadores se movilizan durante ese

día y los dos siguientes. Los incidentes y la represión provocan muertos y

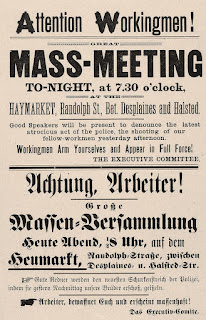

heridos. Adolf Fischer, obrero alemán y redactor del periódico Arbeit Zeitung,

corre hasta la redacción y allí imprime miles de octavillas donde se convoca a

un acto para el próximo 4 de Mayo en la plaza Haymarket Square, en pleno

Chicago fabril. En la proclama se lee:

“Trabajadores: la

guerra de clases ha comenzado. Ayer, frente a la fábrica McCormick, se fusiló a

los obreros. ¡Su sangre pide venganza! ¿Quién podrá dudar ya que los chacales

que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Ayer, las mujeres y los

hijos de los pobres lloraban a sus maridos y a sus padres fusilados, en tanto

que en los palacios de los ricos se llenaban vasos de vino costosos y se bebía

a la salud de los bandidos del orden... ¡Secad vuestras lágrimas, los que sufrís!

¡Tened coraje, esclavos! ¡Levantaos!.”

El acto convoca a más de 20.000 personas. La policía vigila. Comienzan los incidentes y una bomba estalla entre las filas de los uniformados, matando a uno de ellos. En respuesta, estos abren fuego sobre la multitud, y un número indeterminado de obreros cae abatido. La prensa se ensaña con ellos y dictamina: “El elemento laboral ha sido picado por una especie de tarántula universal y se ha vuelto loco de remate: piensa precisamente en estos momentos en iniciar una huelga por el logro del sistema de ocho horas”. Además, exige juicio y castigo ejemplar a los truhanes y demagogos.“Qué mejores sospechosos que la plana mayor de los anarquistas. ¡A la horca los brutos asesinos, rufianes rojos comunistas, monstruos sanguinarios, fabricantes de bombas, gentuza que no son otra cosa que el rezago de Europa que buscó nuestras costas para abusar de nuestra hospitalidad y desafiar a la autoridad de nuestra nación, y que en todos estos años no han hecho otra cosa que proclamar doctrinas sediciosas y peligrosas!”. Y aunque no hay pistas sobre quién puede ser el responsable de haber lanzado la bomba sobre las filas de la policía, el juicio y castigo ejemplar se cumplen. Entonces George Engel, Adolf Fischer, Albert Parsons, August Spies y Louis Lingg, cinco trabajadores, cinco luchadores, son condenados a morir en la horca. Desde entonces, pasarán a la historia como los Mártires de Chicago. Hoy, en la plaza de Haymarket un sencillo monumento recuerda a quienes derramaron su sangre por desafiar al poder, pero la mayoría de los estadounidenses no conoce su historia y cada día pasan de largo, con indiferencia, por esa esquina donde aún late en silencio el espíritu de quienes decidieron no vender su lucha.

Ciento treinta años después, el panorama ha cambiado mucho en sus formas, pero no en su fondo. El capitalismo ha aprendido a maquillarse rostros amables y sonrisas que prometen la felicidad general, aunque estas máscaras engañan cada vez a menos gente. En todo el mundo, aún continúa la pelea por la igualdad, los salarios dignos, las condiciones humanas. Y aún muchos mártires cuestan y han costado cada conquista, cada derecho obtenido que luego hay que defender. Lejos de acabar, la lucha sigue, en un mundo cada vez más globalizado y deshumanizado, donde cientos de millones de trabajadores malviven con salarios de hambre mientras los grupos de poder económico concentran cada vez más el poder e impunidad.

Los Mártires de Chicago no fueron los primeros, y

ciertamente no serán los últimos en caer. La justicia, según parece, seguirá requiriendo una cuota de sangre. Por eso Engels, Fischer, Parsons, Spies y Lingg se han convertido en emblema y símbolo de la reivindicación de la

dignidad trabajadora. Nada mejor, entonces, que ejercer la memoria y rescatar su

legado en cada 1 de Mayo y en cada día de nuestra vida como aquello que más nos

honra: nuestra condición de trabajadores.

No hay comentarios:

Publicar un comentario